東村山HROにハイパスフィルタを挿入 ― 2023年10月27日 16:56

東村山の電波によるHROで困っていたのはアマチュア無線のHF帯及び50Mhzで送信すると感度抑圧によってHROの受信ができなくなってしまうことでした。そこでFROで使っていたハイパスフィルタを使うことを考えました。ただこれは帯域が54MHz~1000MHzで、53MHzだとロスがありそうなこと、75ΩのF型接続なので50ΩのM型端子と接続するとさらにロスが増えそうだったのですが、ダメ元でやってみました。写真の一番右が東村山用のHPFです。アンテナ側のM型接栓とはMメス-Fメスのアダプタを介して接続しています。

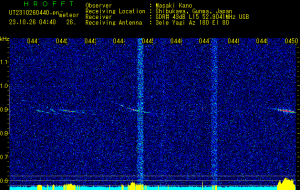

結果的に18MHzと50MHz(当然ですが)を除いてFT8で送信しても全くHROFFTの画面に影響は出なくなりました。下は18MHzの送信状態ですが、FT8の信号が感度抑圧ではなくノイズとして見えています。これは18MHzの3倍の高調波が54MHzとなるためと思われます。

ところで肝心のHROのエコーですが、やはり若干弱くなった印象はあります。今回のオリオン座流星群を東村山のHROで見ようと思ったのですがノイズが非常に強く出て肝心の所で観測ができませんでした。直近の24日からの3日間がHPF挿入後のものです。数は少ないですが日周変化はしっかりと捉えられています。

ゲイン設定が変わったことも影響していると思いますが、ノイズが酷かったのがHPFを入れたことで多少改善し、観測不能となるような状況は今のところ見られません。下は最もノイズが少ないときのHROFFT画面です。いつもこのくらいならばもう少しゲインを上げられるのですが、なかなかそうは行きません。

コメント

_ いわき市 桂 ― 2023年10月29日 12:14

_ いわき市 桂 ― 2023年10月29日 12:20

追記 東京タワー周辺を周回してた際、警察に呼び止められ車内に半田こてや測定機器が有ったので不審者(車)と間違われました。何回も回ると怪しいと見られる様です。

感度抑圧対策も広帯域AGCと狭帯域AGCのバランスを取った微妙な調整でした。

感度抑圧対策も広帯域AGCと狭帯域AGCのバランスを取った微妙な調整でした。

_ 狩野@渋川 ― 2023年10月29日 23:29

桂さん

本日の懇談会ではお世話になりました。

カーラジオの試験の話を興味深く読ませていただきました。

あちらを立てればこちらが立たずという面があるので

なかなか難しいものですね。

今日の懇談会でHROFFTのハングアップ対策が話題になっていましたが、

私のところはHROFFTはだいぶ安定して稼働するようになったものの、

SDR#が時々止まってしまうことがあります。

対策は1日の中で何回かPCを確認するという原始的な方法です。

本日の懇談会ではお世話になりました。

カーラジオの試験の話を興味深く読ませていただきました。

あちらを立てればこちらが立たずという面があるので

なかなか難しいものですね。

今日の懇談会でHROFFTのハングアップ対策が話題になっていましたが、

私のところはHROFFTはだいぶ安定して稼働するようになったものの、

SDR#が時々止まってしまうことがあります。

対策は1日の中で何回かPCを確認するという原始的な方法です。

_ いわき市 桂 ― 2023年10月30日 10:15

昨日はお世話になりました。東村山の電波受信トライ中ですが途中停止の再発や状況確認中です。安定が確認できれば杉本さまにお願いしてライブ化も検討したいと思います。

カーラジオの実車試験でのAMチューナーでの経験ですが、埼玉県久喜にある超強力AM送信局直下でも試験しましたが、遠くの弱い局をいかに受信するのかテストですが、しばらく駐車してると送信局の方が出てきて事情を聞かれましたが、カーラジオの実車試験の説明をしていると納得され、それでは半田こてや測定器の用電気くらい提供するよと言っていただきました。こちらはAGCのタイミングを調整することで解決しました。性能の悪いラジオではどこを受信しても超強力局の放送しか受信しませんでした。ここでは第一と第二の電波を300~500KWで送信してます。

カーラジオの実車試験でのAMチューナーでの経験ですが、埼玉県久喜にある超強力AM送信局直下でも試験しましたが、遠くの弱い局をいかに受信するのかテストですが、しばらく駐車してると送信局の方が出てきて事情を聞かれましたが、カーラジオの実車試験の説明をしていると納得され、それでは半田こてや測定器の用電気くらい提供するよと言っていただきました。こちらはAGCのタイミングを調整することで解決しました。性能の悪いラジオではどこを受信しても超強力局の放送しか受信しませんでした。ここでは第一と第二の電波を300~500KWで送信してます。

_ 狩野@渋川 ― 2023年10月31日 09:15

貴重なお話をありがとうございます。

様子が目に浮かんでくるようでいい時代だったですね。

今ではIC一個でラジオになってしまうので

そうしたこともなくなっているのでしょうか。

様子が目に浮かんでくるようでいい時代だったですね。

今ではIC一個でラジオになってしまうので

そうしたこともなくなっているのでしょうか。

_ いわき市 桂 ― 2023年10月31日 11:13

長々に成って済みません。当時の仕事での付加価値は設計・製造・調整の作業で得てましたが、今は調整も含めIC化・マイコンによる自動調整になり、すべてカーオーディオセット(カーナビ)に内蔵されてしまいました。残念ながら従来の仕事が無くなってしまいました。当時のメインICは今は無き三洋電機のFMはLA1175,LA1145,AMはLA1137でした。当時のトヨタレクサスと軽自動車用のカーラジオのICはほぼ同じでした。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://sco.asablo.jp/blog/2023/10/27/9628844/tb

記載の中に感度抑圧の表現が有り昔の経験を思い出しました。カーラジオのFMチューナーで実車走行試験時送信所近く(東京タワー等)で遠くのFM局が感度抑圧で消されてしまい、対策としてIF10.7MHz段のセラミックフィルターの帯域幅を調整したりしました。実験室と実地試験の違いを痛感しました。カーラジオは近くの強い局も遠くの弱い局もそこそこ受信する性能が要求されました。