-2022年9月ー ― 2022年09月01日 02:44

観測データを更新しました ―2022年09月02日 12:18

250mm望遠レンズの工作 ―2022年09月04日 14:27

99.8MHz(中国)のFROを試験中 ―2022年09月14日 11:11

観測データを更新しました ―2022年09月22日 11:05

99.8MHzは何かを捉えているのか ―2022年09月24日 11:39

ろくぶんぎ座昼間流星群の極大日 ―2022年09月27日 17:19

99.8MHzの観測一旦終了 ―2022年09月29日 13:42

観測データを更新しました ― 2022年09月02日 12:18

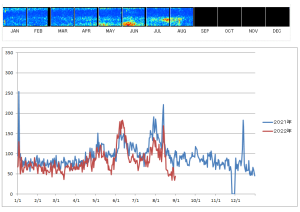

8月末までの観測データをまとめました。FROについては前回書きましたが、VORでは最近エコーが大きく落ち込んでいます。VORはもともと周波数が高いため「明るい流星」が中心になりエコーは少なめですが、ノイズ対策のためにゲインを絞っているので一層その傾向が強く、流星群の時期以外はあまりグラフに変化がありません。しかし現在の落ち込みは昨年よりもずいぶん大きいような気がします。

FROのロングエコーについては昨年同様ほぼ1ヵ月前のレベルに落ち着きました。このあとは10月のオリオン座流星群、12月のふたご座流星群で多少ロングエコーは増えますが、5月のみずがめ座η流星群程度になるものと思われます。こうしてみるといかにペルセウス座流星群のロングエコーが多いかを思い知らされます。

250mm望遠レンズの工作 ― 2022年09月04日 14:27

8月19日にパンスターズ彗星の撮影をしたのですが、このとき使用したMAMIYA APO-SEKOR Z 250mmは手持ちのレンズの中でも思い入れのあるものです。メインで使っているタカハシSKY90よりももう少し写野の広いレンズが欲しいと思っていたところ、このレンズが非常に優秀且つ中古で安くなっているということをK-ASTECさんの記事で知りました。そして手に入れた「最初の1本」はレンズがカビていたのですが、これをもとにしてEOS用のアダプタを作成したり、鏡筒バンドを入手したりと役には立ちました。その後手に入れた「2本目」はレンズに非点収差があり、次の「3本目」も輝星がおむすびのようになってしまい、そして「4本目」となる現在のものは多少うすぐもりはあるものの、フルサイズ全面で十分納得のいく星像が得られます。以前タカハシのFS-60CB+レデューサ(255mm)と撮り比べてみましたが、周辺では完全にMAMIYAが優秀でした。元々6×7判用で発売当時30万近い値段だったのですから当然といえば当然です。

前置きが長くなりましたがこのMAMIYAにはいくつか課題がありまして、一つは鏡筒が重く落下の心配があること、ファインダーがないため導入に苦労すること、そして鏡筒バンドの前側が鏡胴の直径と合っていないため役に立っていないことでした。・・・でいろいろと思案していたのですが、おもちゃ箱にファインダーの台座部分とアルミアングル材の切れ端を見つけ、これを加工することにしました。いろいろと試行錯誤をして最終的に下の写真のように加工しました。つや消しの黒で塗装したので見栄えもまあまあです。ファインダー枠の中のねじが同じ長さに見えるように目の位置を合わせ、中止に目標の星を入れるという使い方です。枠の中に見える範囲が概ねカメラの画角になります。

鏡筒バンドの前側は今までスポンジを当ててごまかしていましたが、90mmのバンドに対して鏡胴の前側の直径は80mmしかありません。何かいいスペーサーがないものかと以前から考えていたのですが、たまたま部屋にあった使いかけのセロテープが目に留まりました。測って見ると直径も巾もちょうど良く、これを半分に切って塗装し、スペーサーとしました。

あまりに都合良く部品が見つかったので驚いていますが、これで前から懸案だったことが解決しました。ファインダー台座は持ち手代わりにもなり、赤道儀への取り付けが安心してできるようになりそうです。あとは天気が安定して撮影に行けるようになるのを待つばかりです。

99.8MHz(中国)のFROを試験中 ― 2022年09月14日 11:11

先月末から中国のFM局を使ったFROの可能性について調べています。中国では87.0MHz以上がFM放送帯となっており、割り当て間隔は日本と同じく100kHzですが、国土も広いことから一つの周波数に数10局というのは普通で、全体では数万局あるようです。今回は日本に近い中国東北部で10kW以上の局、なお且つ韓国の放送とかぶらない偶数周波数の局を選んで受信してみました。まだ該当する全ての局を調べてはいないのですが、95MHz以下は国内の局との混信でうまくいかず、95MHz以上はエコーが一日数個程度と少なく実用にはなりませんでした。そこでAF-4の特性として100MHz付近からバック側の方がゲインが高くなることから、アンテナを逆方向に向け99.8MHzの瀋陽(シェンヤン)を受信してみたところ少し可能性を感じたのでこの数日試験用ライブで連続して受信しています。

瀋陽までは1460kmほどあり、電波観測として限界に近い距離になるのですが、エコーの数は多くはないものの思った以上に明瞭で日周変化も確認できました。UT14時と21時(JST23時と6時)にエコーの増加が見られますが、これはこの時間の放送内容によるものでしょう。

また、ロングエコーも確認できました。下は9月12日7時10分台のHROFFT画像ですが、17分頃から2分間ほどのロングエコーが見られますが、同時刻の92.8MHzにもやや薄いエコーが確認できます。

これらのことから99.8MHzは中国瀋陽の局とみて間違いないだろうと思いますが、もうしばらく連続して様子をみたいと思います。ただ残念なのは線状のローカルノイズがすぐ下に出ていることです。

観測データを更新しました ― 2022年09月22日 11:05

本当は昨日更新するつもりだったのですが、日付を勘違いして今日になってしまいました。まずVORのエコー推移ですが、このところ2・3月を下回るようなエコーの状況が続いています。もしかするとこのままふたご座までこの状況が続くのかもしれません。VORは「明るい流星」を捉えていると考えられるので、この時期は「明るい流星」が少ないということなのかもしれません。

FROのロングエコーについても下のようにさらに減少し、1日5個以下といった状況になっていくようです。カウントに手間がかからなくなりましたが、少しさみしい感じもします。たまに大きいのがきてくれるといいのですが。

下はノイズです。92.8MHzではノイズが一つもないといった日が出てきましたが、89.4MHzは航空機エコーのため92.8MHzよりもノイズが多いです。さらに最近は他局の混信によるノイズも増えてきた気がします。VORはこの1~2ヵ月同じような状況が続いていますが、インバーターと思われる原因不明のノイズが毎日HROFFTの画面をのたうち回ります。エコーは何とか読み取れるのでいいのですが、冬の方がノイズが多い傾向があるので心配です。

最近のコメント